Entschlüsselung universeller Mechanismen der Virusreplikation

Hector Fellow Ralf Bartenschlager

Dr. Leonard Bäcker – Hector RCD Awardee Tessa Quax

Das Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Bartenschlager (Universität Heidelberg) und Prof. Dr. Tessa Quax (Universität Groningen) wird untersucht, ob Archaeenviren spezialisierte Replikationskompartimente entwickeln, ähnlich wie bakterielle und eukaryotische Viren. Diese Kompartimente tragen zur Optimierung der Replikation bei und schützen die Viren vor den Abwehrmechanismen des Wirts. Durch die Integration von Strukturbiologie, Zellbiologie, Chemie und Medizin will das Projekt die universellen Mechanismen der viralen Replikation entschlüsseln. Mittels fortgeschrittener bildgebender Verfahren, genetischer Markierung und Lipidomik wird die virale Replikation in Archaeen untersucht und mit anderen Organismen verglichen. Die Ergebnisse könnten neue Einblicke in die Evolution von Viren liefern, neue Ziele für antivirale Therapien aufzeigen und helfen, gemeinsame Prinzipien der viralen Replikation in verschiedenen Organismen zu identifizieren. Darüber hinaus wird das Projekt Nachwuchswissenschaftler*innen in interdisziplinärer Virologie ausbilden und so zukünftige Fortschritte in der Virusforschung fördern. Die Ergebnisse könnten sowohl die Grundlagen der Virologie als auch die Entwicklung neuer antiviraler Strategien maßgeblich beeinflussen.

Viren spielen eine zentrale Rolle in Ökosystemen, indem sie mikrobielle Gemeinschaften beeinflussen und damit die Biodiversität, die menschliche Gesundheit und das Klima prägen. Obwohl Viren Organismen aus allen drei Domänen des Lebens – Archaeen, Bakterien und Eukaryoten – infizieren, hat sich die Forschung bisher hauptsächlich auf eukaryotische Viren konzentriert. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass auch bakterielle Viren spezielle Replikationskompartimente bilden, um essentielle Replikationsfaktoren zu konzentrieren und sich vor den Abwehrmechanismen ihrer Wirte zu schützen. Ob Archaeenviren eine ähnliche Strategie verfolgen, ist noch unklar.

Dieses interdisziplinäre Projekt, das von Experten für archaische Virologie und virale Replikation geleitet wird, soll klären, ob auch archaische Viren solche spezialisierten Replikations- und Assemblierungskompartimente bilden. Modernste bildgebende Verfahren wie Fluoreszenz- und Kryo-Elektronenmikroskopie werden eingesetzt, um die virale Replikation in Archaeen sichtbar zu machen. Zusätzlich werden genetische Markierungen und Lipidanalysen eingesetzt, um die molekulare Zusammensetzung dieser potentiellen Kompartimente zu untersuchen.

Durch die Untersuchung der archaealen viralen Replikation auf struktureller, biochemischer und evolutionärer Ebene zielt das Projekt darauf ab, universell erhaltene Replikationsstrategien in allen Lebensdomänen zu identifizieren. Die Ergebnisse könnten neue Erkenntnisse über den Ursprung und die evolutionären Anpassungen von Viren liefern. Gleichzeitig könnten sie neue Ansatzpunkte für breit wirksame antivirale Therapien aufzeigen, insbesondere gegen Viren, die ähnliche Replikationsstrategien in menschlichen Zellen nutzen.

Neben der wissenschaftlichen Bedeutung leistet das Projekt auch einen Beitrag zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der interdisziplinären Virologie. Der Vergleich viraler Prozesse in Archaeen, Bakterien und Eukaryoten ermöglicht es jungen Wissenschaftlern, einen integrativen Forschungsansatz zu entwickeln. Durch die Verknüpfung von bisher getrennt betrachteten Forschungsgebieten wird dieses Projekt zu einem einheitlichen Verständnis der viralen Replikation beitragen – mit Implikationen sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die medizinische Anwendung.

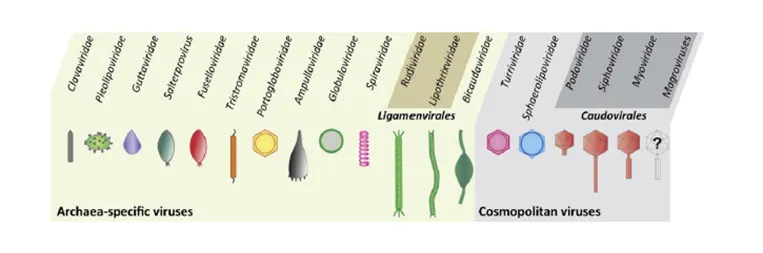

Abbildung: Vielfalt der Archaeenviren. Schematische Darstellung der verschiedenen Virusfamilien, die Archaeen infizieren. Archaea-spezifische Viren haben sehr unterschiedliche und einzigartige Morphologien. Kosmopolitische Viren weisen eine einheitlichere Morphologie auf, die sie mit Viren teilen, die Mitglieder von Bakterien und Eukaryoten infizieren.

Betreut durch

Ralf Bartenschlager

Medizin & Biologie

Tessa Quax

Biologie