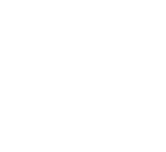

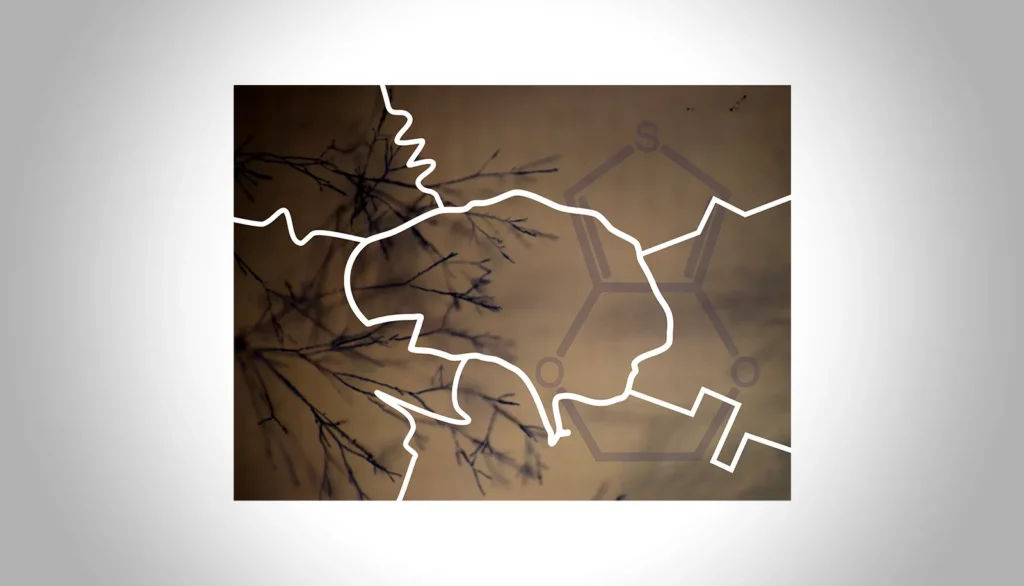

Untersuchung des Einflusses von sterisch hoch anspruchsvollen NHC-Gold(I)-Komplexen in Diinzyklisierungen

Matthias Scherr - Hector Fellow A. Stephen K. Hashmi

Das Forschungsprojekt untersucht den Einfluss sterisch anspruchsvoller NHC-Gold(I)-Komplexe auf die Zyklisierung von Diinderivaten. Im Fokus stehen die Synthese verschiedener sterisch anspruchsvoller NHC-Gold(I)-Komplexe und deren Anwendung in Diinzyklisierungen, insbesondere die Untersuchung der Reaktivität und Selektivität in goldkatalysierten Reaktionen. Weiterführende Untersuchungen umfassen theoretische Berechnungen und praktische Anwendungen der synthetisierten Zyklisierungsprodukte für Pharmazeutika oder organische Materialien.