Teichmüller-Theorie höheren Ranges mit Schwerpunkt auf SO(p,q)

Laura Lankers - Hector Fellow Anna Wienhard

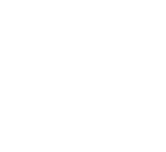

In einer Raumzeit gibt es eine Zeit- und mehrere Raumdimensionen. In der für uns erlebbaren Welt gibt es genau drei Raumdimensionen. Nun spricht in der Differentialgeometrie nichts dagegen, auch Mannigfaltigkeiten mit mehreren Zeitdimensionen zu betrachten. In diesem Projekt geht es um algebraische Strukturen, insbesondere die Gruppe SO(p,q), die die Dynamiken und die Geometrie von solchen sogenannten pseudo-Riemannschen hyperbolischen Räumen mit mindestens einer Zeitdimension beschreiben.